La biología es frecuentemente conocida como el estudio de la vida, aunque en la historia de este campo, los expertos nunca han estado de acuerdo qué es exactamente la vida.

La biología es frecuentemente conocida como el estudio de la vida, aunque en la historia de este campo, los expertos nunca han estado de acuerdo qué es exactamente la vida.

Bastantes intentos de clasificar la vida se centran en una lista de requerimientos, tales como la habilidad para reproducirse, llevar a cabo reacciones metabólicas, crecer, defenderse contra daños y otros. Pueden hacerse algunas excepciones a cada uno de ellos por seres que generalmente se aceptan como vivos. Por ejemplo, las mulas y abejas obreras no pueden reproducirse, pero es seguro que están vivos. Y las bacterias, cuando se congelan, están completamente inactivas pero aún así están vivas.

El Biólogo Gerard Jagers op Akkerhuis de la Universidad Wageningen en los Países Bajos ha aparecido con una original solución que no pide que la vida cumpla una larga lista de habilidades.

“Las personas se han enfocado en propiedades facultativas como respirar o moverse, y dicen que si combinamos unas pocas de estas propiedades estaremos cerca de haber definido la vida, pero siempre hay excepciones”, dice Jagers Op Akkerhuis. “Lo que hace [mi idea] es invertir completamente el asunto, me concentro en las mínimas propiedades absolutamente necesarias y no me preocupa ninguna propiedad facultativa”.

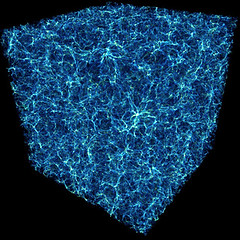

En lugar de eso, define la vida en términos de un concepto al que llama operador. Este nombre fue introducido para relacionar las partículas físicas (átomos y moléculas) con organismos. Los operadores son entidades que, como resultado de específicos procesos de auto-organización, permanecen fuera del ambiente circundante. Toda cosa viva, como humanos y colibríes, y también algunas cosas no-vivas, tales como átomos y moléculas, podrían ser operadores.

Para calificar como vida, Jagers op Akkerhuis requiere que un operador sea igual o más complejo que una célula.

“Del nivel de operador celular y en adelante, cualquier cosa es un operador vivo, es vida”, dice Jager op Akkerhuis. “Defino la vida por medio de operadores. Y tengo categorías de operadores por su nivel de complejidad”.

La complejidad de esta formulación se puede medir en niveles de “cierre” -un tipo de patrón circular que conecta el comienzo y el fin de un proceso o estructura. “Tienes cierres funcionales, en los cuales los productos de un proceso caen dentro del conjunto de los ingredientes”, Dice Jagers op Akkerhuis. “Entonces hay cierres estructurales, los cuales dan como resultado entidades espacialmente cerradas”.

“Por ejemplo, en una célula, la membrana es el cierre estructural. Es un cierre funcional”, dice Jagers op Akkerhuis, es el conjunto de las tan nombradas enzimas autocatalíticas, las cuales son compuestos químicos que reaccionan en un ciclo auto-perpetuante. El producto final de la reacción es además lo que conduce la reacción (el catalizador).

Usando estos conceptos, la teoría construye una estricta jerarquía de operadores por incrementos de niveles de cierre paso por paso. Para crear las categorías, Jagers op Akkerhuis se centra en una idea llamada “cierre posible inmediato-siguiente”, entonces cada siguiente nivel de operador en la jerarquía tiene exactamente un nivel adicional de cierre.

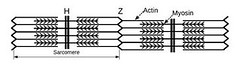

En el caso de un ser humano, el cierre funcional es la red cerebral de neuronas interactuando (ciclos de ciclos dirigiéndose a una “red neuronal hipercíclica”, dice Jagers op akkerhuis). Pero un cerebro sin sensores para interactuar con el mundo físico es inútil. Por ejemplo, un cierre estructural co-evolucionado, en forma de una interfaz de sensores, para percibir el mundo (Ej. olfato, vista, gusto, percepción sensorial, etc.) y para interactuar con el mundo (el motor de neuronas dirigiendo la actividad muscular). Estos cierres, en la cima del cierre la multicelularidad, definen un nuevo nivel de vida.

Todo esto es un poco fuerte, el científico dice que entiende que la idea es compleja y puede llevar algún tiempo acostumbrarse.

“Pienso que la jerarquía de operador ofrece una nueva forma muy fundamental de definir la vida. Puede ser, sin embargo, que requiera algún tiempo antes que otras personas comiencen a reconocer su valor”, dijo Jagers op Akkerhuis a Roelof Kleis del diario de la Universidad Wageningen.

Un científico, Rob Hengeveld, de la universidad holandesa Vrije, discrepó con la definición en un ensayo publicado en los trabajos de la Primera Conferencia Internacional sobre la Evolución y Desarrollo del Universo en octubre 2008.

“Esta teoría y definición confundirá nuestras cuestiones biológicas aun más por la circularidad del razonamiento”, escribió. “Reconocer algo como vivo depende en criterios derivados de conocer sistemas vivos recientes; un guisante es un guisante porque tiene forma de guisante”.

Pero Jagers op Akkerhuis dice que esto es un error común.

La construcción de la jerarquía de operador es recursiva en el sentido que cada operador depende de su nivel previo de operador, pero esta arquitectura jerárquica excluye la circularidad del razonamiento, comenta. Además, la teoría del operador incluye tanto operadores vivos como no-vivos.

Otro error común, dice Jagers op Akkerhuis, es la idea de que para definir la vida es suficiente entender el origen de la misma. “Ésta es una línea problemática, porque la célula primera carece de muchas propiedades que definen la vida a niveles altos en la jerarquía de operadores”, señala.

Un beneficio de su teoría, dice Jagers op akkerhuis, es que permite fácilmente eliminar muchas pistas falsas, tales como llamas y virus de computadora, las cuales han demostrado ser molestas en cuanto posibles calificadores en otras definiciones de vida.

Pero estas cosas no pueden ser vida bajo la jerarquía de operador, simplemente debido a que no son operadores, dice Jagers op Akkerhuis – las interacciones de sus partes no crean el requerido inmediato-siguiente cierre posible.

Autor: Clara Moskowitz

Fecha Original: 11 de febrero de 2010

Enlace Original

Si la sangre es roja, ¿por qué la sangre se percibe como azul a través de la piel?

Si la sangre es roja, ¿por qué la sangre se percibe como azul a través de la piel?

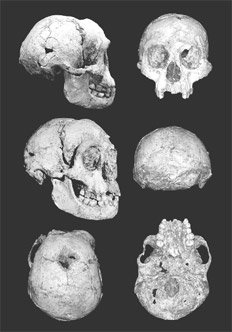

Los tratamientos de estiramiento facial (lifting) y otros procedimientos para reducir las arrugas son solicitados desde hace tiempo por la gente que quiere amortiguar las señales del envejecimiento, pero una nueva investigación sugiere que para restablecer una apariencia juvenil se necesita más que estirar la piel flácida

Los tratamientos de estiramiento facial (lifting) y otros procedimientos para reducir las arrugas son solicitados desde hace tiempo por la gente que quiere amortiguar las señales del envejecimiento, pero una nueva investigación sugiere que para restablecer una apariencia juvenil se necesita más que estirar la piel flácida Ahora, casi una década después de publicarse el primer bosquejo del genoma humano, los científicos saben que muchas diferencias entre los individuos no son el resultado exclusivo del contenido de sus genes, sino también de dónde y cuándo se expresan esos genes

Ahora, casi una década después de publicarse el primer bosquejo del genoma humano, los científicos saben que muchas diferencias entre los individuos no son el resultado exclusivo del contenido de sus genes, sino también de dónde y cuándo se expresan esos genes

Las personas en las naciones desarrolladas se mantienen con buena salud una década más de lo que se mantuvieron sus padres, no porque se haya aminorado o revertido el envejecimiento, sino porque se conservan sanos hasta una edad más avanzada

Las personas en las naciones desarrolladas se mantienen con buena salud una década más de lo que se mantuvieron sus padres, no porque se haya aminorado o revertido el envejecimiento, sino porque se conservan sanos hasta una edad más avanzada