Un investigador puso a prueba la suposición básica en la biología de un ancestro común – y encontró que los análisis genéticos avanzados y una sofisticada estadística respalda la vieja proposición de Darwin.

La primera forma de vida en la Tierra, flotando en la proverbial espuma de los mares primordiales que finalmente dio lugar a los árboles, abejas y humanos, no es sólo un popular concepto darwiniano, sino también una premisa biológica esencial de la que dependen muchos investigadores como parte de las bases de su trabajo.

En el siglo XIX, Charles Darwin yendo más allá que otros, que proponían que podría haber un ancestro común para mamíferos u otros animales, y sugirió que había un ancestro común probablemente para toda la vida del planeta – plantas, animales y bacterias.

Un nuevo análisis estadístico lleva esta suposición al banco de pruebas y ha encontrado que no sólo se mantiene a flote, sino que es extremadamente sólida.

¿No era algo obvio, desde el descubrimiento y descifrado del ADN, que todas las formas de vida son descendientes de un único organismo común — o al menos una especie basal? No, dice Douglas Theobald, profesor ayudante de bioquímica en la Universidad de Brandeis y autor del nuevo estudio, detallado en el ejemplar del 13 de mayo de la revista Nature. De hecho, dice: “Cuando me propuse esto, realmente no sabía cuál sería la respuesta”.

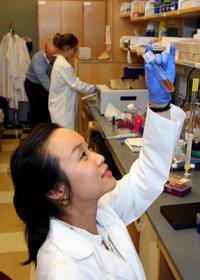

A pesar de las dificultades de poner a prueba formalmente la evolución — especialmente volviendo eones hacia atrás hasta el surgimiento de la propia vida — Theobald fue capaz de realizar rigurosos análisis estadísticos sobre las secuencias de aminoácidos en 23 proteínas conservadas universalmente entre las tres principales divisiones de la vida (eucariotas, bacterias y arqueas). Conectando estas secuencuas a distintos modelos evolutivos y relacionales, encontró que el ancestro común es al menos 102860 más probable de haber producido las variaciones de secuencia de las proteínas actuales que el siguiente escenario más probable (que implica múltiples ancestros distintos).

“La evolución funciona bien donde puede ponerse a prueba”, dice David Penny, profesor de biología teórica en el Instituto de Biociencia Molecular en la Universidad Massey en Nueva Zelanda y es coautor de un editorial que acompaña al artículo. Aún así, señala que la evolución puede hacer “predicciones comprobables sobre el pasado (especialmente las cuantitativas)” sólo difícilmente en el mejor caso. “Que Theobald pudiera idear una prueba formal”, dice, “fue excelente…. Probablemente llevará a dar un salto a lo que se espera que sea la evaluación formal de una hipótesis, y eso ayudaría a todo el mundo”.

El debate del ancestro común

Los descubrimientos de mediados del siglo XX sobre la universalidad del ADN “realmente calaron en la gente” en términos de establecer en la cultura popular – y académica – que hubo un único ancestro común para toda la vida en la Tierra, dice Theobald. Y desde entonces: “Ha sido ampliamente asumido como cierto”, señala.

Pero en las dos últimas décadas, surgieron nuevas dudas en algunos círculos. Los microbiólogos han logrado una mejor comprensión del comportamiento genético de las formas de vida simples, que pueden ser mucho más amorfos que la típica transferencia vertical de genes de una generación a la siguiente. La capacidad de los microbios tales como bacterias y virus para intercambiar genes horizontalmente entre individuos — e incluso entre especies – cambió algo la comprensión de la estructura básica del mapa de la evolución. Con la transferencia horizontal de genes, las firmas genéticas pueden moverse rápidamente entre ramas, convirtiendo en poco tiempo un árbol tradicional en una red entrelazada. Esta dinámica “arrojó dudas sobre este modelo del árbol de la vida”, dice Theobald. Y “una vez arrojas dudas sobre eso, también se arrojan sobre nuestro ancestro común”.

Con el descubrimiento de las arqueas como el tercer gran dominio de la vida – aparte de las bacterias y eucariotas — muchos microbiólogos tenían más dudas sobre un único ancestro común.

Una prueba para la evolución

Otros investigadores habían puesto a prueba ciertas secciones de la vida, incluyendo un análisis estadístico similar realizado por Penny que estudiaba la relación de varias especies de vertebrados. Theobald describe el artículo como “genial, pero el problema es que no estaban comprobando un ancestro universo”. Con los avances en el análisis genético y la potencia de la estadística, no obstante, Theobald vio una forma de crear una prueba más exhaustiva para la vida.

En el curso de su investigación, Theobald ha estado chocando contra un común pero “casi intratable problema evolutivo” de la biología molecular. Muchas macromoléculas, tales como las proteínas, tienen estructuras tridimensionales similares, pero muy diferentes secuencias genéticas. La cuestión que le acosaba era: ¿Eran estas estructuras similares ejemplos de evolución convergente o evidencias de un ancestro común?

“Todas las evidencias clásicas de un ancestro común son cualitativas y están basadas en similitudes compartidas”, dice Theobald. Quería descubrir si centrarse en las similitudes llevaba a algún mal camino a los científicos.

Suposiciones abandonadas

La mayor parte de la gente, incluso los científicos, operan bajo la premisa de que las similitudes genéticas implican una relación o ancestro común. Pero con las similitudes en la apariencia física o estructura, estas suposiciones “pueden ser criticadas”, señala Theobald. La selección natural ha proporcionado numerosos ejemplos de evolución física convergente, tales como las colas prensiles de possums y monos araña o las largas y pegajosas lenguas atrapa-insectos de osos hormigueros y armadillos. Y con la transferencia horizontal de genes sobre eso, se pueden hacer argumentos similares sobre las secuencias genéticas.

“Realmente di un paso atrás y traté de asumir lo menos posible al hacer el análisis”, dice Theobald. Ejecutó varios modelos evolutivos estadísticos, incluyendo los que tenían en cuenta la transferencia horizontal de genes y otros que no. Y los modelos que tenían en cuenta la transferencia horizontal de genes terminaron proporcionando el mejor apoyo estadístico para un ancestro común universal.

Orígenes turbios

Theobald dice que los resultados más sorprendentes fueron “cómo de sólidamente apoyan el ancestro común”. En lugar de estar disgustado por simplemente respaldar una suposición mantenida desde hace tiempo, dice que al menos, “siempre está bien saber que estamos en el buen camino”.

Estos hallazgos no indican que un ancestro común universal estableciera el patrón del “árbol de la vida” para la dinámica evolutiva inicial. Ni, sin embargo, tampoco deduce una estructura de “red de la vida”. El debate del árbol contra la red continúa “muy controvertido actualmente en la biología evolutiva”, dice Theobald, reticente a tomar parte por algún bando.

Una de las otras grandes preguntas que quedan es cuándo vivió este ancestro común y qué aspecto podría haber tenido — una cuestión que necesitará algo más que el modelo estadístico de Theobald para su resolución. Theobald también señala que el apoyo de un ancestro común universal no descarta la idea de que la vida surgiera independientemente más de una vez. De ser así, los distintos linajes que surgieron, no obstante, se extinguieron o aún están por descubrirse.

La investigación doblará una de esas oscuras esquinas de los inicios de la evolución, señala Penny, dado que los “científicos nunca están satisfechos”. Espera que los investigadores intenten llegar incluso más atrás, antes de que llegase el ADN, y evaluar las primeras etapas de la evolución durante los días del ARN.

A un nivel más fundamental, dice Penny, el artículo no debería marcar el final de la evaluación de las suposiciones ancestrales. En lugar de esto debería ser un recordatorio de que “nunca hemos pensado en todas las hipótesis posibles”, dice. “Por lo que nunca deberíamos de dejar de considerar alguna nueva aproximación que nunca antes se haya pensado”.

Autor: Katherine Harmon

Fecha Original: 13 de mayo de 2010

Enlace Original

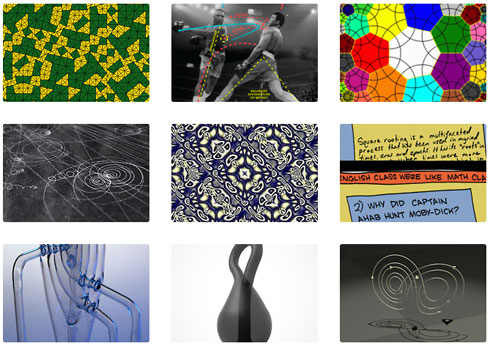

![]() Proof es un precioso blog minimalista dedicado a imágenes matemáticas, detrás de las cuales se esconde toda una historia: una demostración, una teoría, cálculos complejos o el planteamiento de un problema. Cada imagen va acompañada de una pequeña descripción y los oportunos enlaces para indagar más en la belleza del mundo matemático.

Proof es un precioso blog minimalista dedicado a imágenes matemáticas, detrás de las cuales se esconde toda una historia: una demostración, una teoría, cálculos complejos o el planteamiento de un problema. Cada imagen va acompañada de una pequeña descripción y los oportunos enlaces para indagar más en la belleza del mundo matemático.

Imagine este suceso: Una mujer y su amigo están paseando por una factoría química. Llegan hasta una máquina expendedora de café, a cuyo lado hay un depósito con la etiqueta “Tóxico”. La mujer ve este rótulo de advertencia pero aún así vierte un poco de fino polvo blanco del depósito en una taza de café que ha preparado para su amigo, buscando deliberadamente envenenarle. El amigo bebe el café pero sale ileso del incidente, porque, sin que la mujer lo supiera, resulta que el polvo era tan sólo azúcar

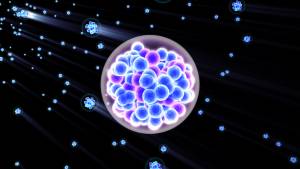

Imagine este suceso: Una mujer y su amigo están paseando por una factoría química. Llegan hasta una máquina expendedora de café, a cuyo lado hay un depósito con la etiqueta “Tóxico”. La mujer ve este rótulo de advertencia pero aún así vierte un poco de fino polvo blanco del depósito en una taza de café que ha preparado para su amigo, buscando deliberadamente envenenarle. El amigo bebe el café pero sale ileso del incidente, porque, sin que la mujer lo supiera, resulta que el polvo era tan sólo azúcar Un producto natural que se encuentra en el aceite de coco y en la leche materna humana, el ácido láurico, se perfila como un posible nuevo tratamiento para el acné. Un equipo de especialistas ha desarrollado un "sistema de aplicación inteligente" capaz de enviar bombas nanométricas llenas de ácido láurico directamente hacia bacterias Propionibacterium acnes que habitan en la piel y que provocan el acné común

Un producto natural que se encuentra en el aceite de coco y en la leche materna humana, el ácido láurico, se perfila como un posible nuevo tratamiento para el acné. Un equipo de especialistas ha desarrollado un "sistema de aplicación inteligente" capaz de enviar bombas nanométricas llenas de ácido láurico directamente hacia bacterias Propionibacterium acnes que habitan en la piel y que provocan el acné común

Esta afirmación ya no es una mera frase. En una investigación, se ha comprobado que la percepción de la belleza se ve influida por el grado de mestizaje

Esta afirmación ya no es una mera frase. En una investigación, se ha comprobado que la percepción de la belleza se ve influida por el grado de mestizaje ¿Se halla nuestro universo en el interior de un agujero de gusano que a su vez forma parte de un agujero negro que se encuentra dentro de un universo mucho más grande?

¿Se halla nuestro universo en el interior de un agujero de gusano que a su vez forma parte de un agujero negro que se encuentra dentro de un universo mucho más grande? Las alergias son cada vez más comunes en la población de las naciones desarrolladas: Fiebre del heno, eczema, urticaria y asma se han hecho frecuentes. ¿La razón? Según el Dr. Guy Delespesse, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montreal, la culpa es de un exceso de limpieza

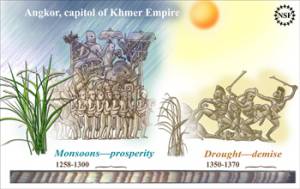

Las alergias son cada vez más comunes en la población de las naciones desarrolladas: Fiebre del heno, eczema, urticaria y asma se han hecho frecuentes. ¿La razón? Según el Dr. Guy Delespesse, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montreal, la culpa es de un exceso de limpieza En la historia escrita, se habla de muchos finales repentinos y apenas explicados de imperios y civilizaciones. El clima político se deteriora, las pasiones se encienden, estallan revueltas, y lo próximo que sabemos es que esa cultura pasó a ser cosa del pasado, quedando muchas veces relegada a un corto capítulo de un libro de historia

En la historia escrita, se habla de muchos finales repentinos y apenas explicados de imperios y civilizaciones. El clima político se deteriora, las pasiones se encienden, estallan revueltas, y lo próximo que sabemos es que esa cultura pasó a ser cosa del pasado, quedando muchas veces relegada a un corto capítulo de un libro de historia

Un equipo de científicos de Rusia y Estados Unidos ha detectado por vez primera al elemento superpesado conocido como elemento 117

Un equipo de científicos de Rusia y Estados Unidos ha detectado por vez primera al elemento superpesado conocido como elemento 117 La opinión sobre el origen del síndrome de Down que durante años ha prevalecido entre los científicos es que dado que las personas que lo padecen poseen un cromosoma adicional, la enfermedad probablemente sea resultado de la presencia de demasiados genes o proteínas contenidas en esa dotación adicional. Pero un estudio reciente revela que precisamente lo opuesto podría ser lo correcto: Una deficiencia de cierta proteína en el cerebro de los pacientes con síndrome de Down podría contribuir al desajuste cognitivo y a los defectos congénitos que caracterizan al síndrome

La opinión sobre el origen del síndrome de Down que durante años ha prevalecido entre los científicos es que dado que las personas que lo padecen poseen un cromosoma adicional, la enfermedad probablemente sea resultado de la presencia de demasiados genes o proteínas contenidas en esa dotación adicional. Pero un estudio reciente revela que precisamente lo opuesto podría ser lo correcto: Una deficiencia de cierta proteína en el cerebro de los pacientes con síndrome de Down podría contribuir al desajuste cognitivo y a los defectos congénitos que caracterizan al síndrome