¿Quién lo diría? La mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) tiene una gran similitud genética, bioquímica y neuroquímica con los seres humanos. Es más, ese insecto comparte con nosotros por lo menos 70% de los genes que se han asociado a enfermedades genéticas.

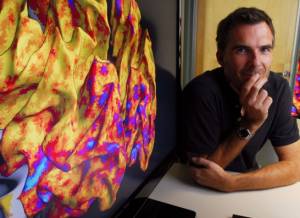

Por eso, un equipo de investigación del Instituto de Biotecnología, campus Morelos, encabezado por Enrique Reynaud Garza, realiza experimentos con ella para entender las bases genéticas y moleculares de las enfermedades neurodegenerativas (sobre todo del mal de Parkinson) y así desarrollar en el futuro estrategias alternativas de prevención.

Asimismo, se valen de la mosca de la fruta para entender el desarrollo y las propiedades de los circuitos neuronales que constituyen el sistema nervioso central de los animales superiores.

“Utilizamos Drosophila melanogaster como modelo de estudio del mal de Parkinson, así como del dolor, la memoria y el aprendizaje. Nos enfocamos en particular en ese mal, porque si logramos entender sus bases genéticas y moleculares, probablemente podamos entender también qué origina otras enfermedades neurodegenerativas, como la de Alzheimer, la de Huntington, la de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina) y la de Creuzfeldt-Jakob”, comenta Reynaud Garza.

Ejemplares transgénicos

Para comprender cómo evoluciona el mal de Parkinson, Reynaud Garza y sus colaboradores han creado, con secuencias de ADN humano, moscas transgénicas que les han permitido observar los efectos de la expresión de los genes involucrados en el proceso de destrucción de las neuronas dopaminérgicas, las cuales producen el neurotransmisor conocido como dopamina.

Esas moscas transgénicas expresan, en su sistema nervioso central, el gen humano que codifica para la proteína sinfilina-1, el cual se cree que es un modulador de los procesos neuropatológicos del mal de Parkinson.

Se sabe, además, que la sinfilina-1 interacciona físicamente con otra proteína, la alfa-sinucleína, la cual es mutante y agente causal de una forma del mal de Parkinson familiar.

Mediante un electroretinograma aplicado a una mosca transgénica con deficiencia de dopamina (la cual modula la actividad de las neuronas en la retina), el equipo de Reynaud ha probado que la sola expresión de la sinfilina-1 induce la neurodegeneración de los fotorreceptores del insecto.

“Pero si a la mosca enferma se le da L-dopa (el fármaco más efectivo para controlar el mal de Parkinson), el electroretinograma normal se recupera. Este experimento demuestra que la expresión de la sinfilina-1 hace que la mosca pierda de manera específica las neuronas dopaminérgicas, pero que, como en nosotros -los seres humanos- los síntomas pueden ser controlados en ella si se le suministra el mencionado medicamento. Una de nuestras metas para el próximo año es estudiar el proceso de neurodegeneración inducido por la sinfilina-1 y la interacción genética in vivo de ésta con la alfa-sinucleína”, señala el investigador.

En otro experimento, al cruzar moscas transgénicas que sólo expresan el gen de la sinfilina-1 con otras que sólo expresan el de la alfa-sinucleina, Reynaud Garza observó que, por separado, ambos genes son más tóxicos que cuando interaccionan en los descendientes de aquéllas.

Esto se debe a que, dentro de las neuronas, la sinfilina-1 trasporta a la alfa-sinucleína para que haga su trabajo en la sinapsis neuronal y luego, ya envejecida, la lleva al proteosoma, “maquinaria” que se encarga de destruir y reciclar las proteínas viejas para sintetizar proteínas nuevas.

“Aquí se ve el mecanismo molecular que causa el mal de Parkinson genético. El mal transporte y la mala degradación de una proteína como la alfa-sinucleína ocasionan su acumulación en el citoplasma de las neuronas, lo cual genera toxicidad”, afirma Reynaud Garza.

Inactivación

Para el estudio de los circuitos neuronales, Reynaud Garza y sus colaboradores han establecido un tamizado genético que permite aislar familias de moscas a las que se les pueden inactivar grupos restringidos de neuronas.

“Con esta técnica hemos podido identificar circuitos neuronales discretos con funciones definidas que constituyen menos del 0.03% del sistema nervioso central. Por ejemplo, al inactivar todo el circuito octopaminérgico, las moscas hembras se vuelven estériles, ya que una función de las neuronas octopaminérgicas es modular las contracciones del oviducto para que aquéllas sean capaces de depositar huevos”, informa el investigador.

El próximo año, los científicos de la UNAM buscarán aislar nuevos circuitos neuronales discretos y caracterizar a nivel genético, molecular, celular y fisiológico los que ya han sido identificados.

Dolor, memoria y aprendizaje

Con este método, Reynaud Garza y su equipo están en proceso de aislar circuitos neuronales asociados al procesamiento de estímulos dolorosos.

“La percepción del dolor se llama nocicepción y la experimentan todos los animales. Por lo que se refiere a la mosca de la fruta y los seres humanos, comparten los mismos receptores del dolor”, explica el investigador de la UNAM.

Si se llegan a identificar los genes relacionados con la nocicepción, se podrían encontrar las vías a través de las cuales las personas reaccionan ante estímulos que provocan dolor, lo que podría ser útil en la elaboración de nuevos analgésicos.

Por otra parte, los investigadores universitarios tratan de entender cómo es que se produce la consolidación la memoria, por medio de un experimento en el cual se le da un choque eléctrico a una mosca de la fruta para que lo asocie a un aroma en particular y relacione éste con el dolor y trate de evitarlo. Con este experimento, los científicos de la UNAM han comprobado que si la estructura del cerebro involucrada en este aprendizaje (cuerpos fungiformes) deja de funcionar, la mosca de la fruta que recibe el choque eléctrico permanece en el sitio donde percibe el aroma, mientras que las demás moscas (a las que no se les da ningún choque eléctrico) se van al lado opuesto.

“En este caso se analiza qué sucede con el aprendizaje y cómo es afectado cuando están mutados los canales iónicos de potasio dependientes de voltaje que se expresan en esa estructura del cerebro. Este estudio puede servir para entender cómo se consolida la memoria a largo plazo en los seres humanos”, dice el investigador Reynaud Garza.

Investigación básica

Sin embargo, todo esto es investigación básica; no tendrá un impacto inmediato y directo en la medicina, ni siquiera en la profilaxis. De ahí que Reynaud Garza considere que sería una irresponsabilidad afirmar que a partir de estos estudios básicos ya se podrá curar el mal de Parkinson.

“Primero se tiene que entender por qué da: si sabemos bien qué regula la liberación de dopamina y dónde se tiene que liberar, podemos imaginar algunos medios para transportarla antes que haya cambios en la estructura del cerebro”, apunta Reynaud Garza.

Estos medios podrían ser microbombas para liberar dopamina, las cuales tendrían menos efectos secundarios que los fármacos o, para casos agudos, artefactos electrónicos como marcapasos; de hecho, éstos ya existen: en cierta región del cerebro se ponen unos electrodos para estimularla a un ritmo correcto, lo que quita muchos síntomas de la enfermedad.

“Ahora bien, antes hay que entender bien las bases genéticas y moleculares del mal de Parkinson para buscar una estrategia alternativa que lo prevenga o lo cure de otra manera. Pero eso todavía es un gran ‘quién sabe cuándo’”, finaliza el investigador universitario.